仁愛鄉中原部落賽德克巴蘭社族人,十餘年來固定返回祖居地祭祖,追根溯源,也讓族人更重視族群的傳承。今年也進一步向南投縣文化局提報計畫,希望將巴蘭社分布於萬大水庫周邊,三處祖居地,列為南投縣有形文化資產,能夠將祖居地遺留的遺跡做更妥善的保護管理。

▲賽德克族大巴蘭社,祖居為位於仁愛鄉萬大水庫周邊,族人近十餘年來,年年舉辦祭祖活動。/記者 王昭聖 攝

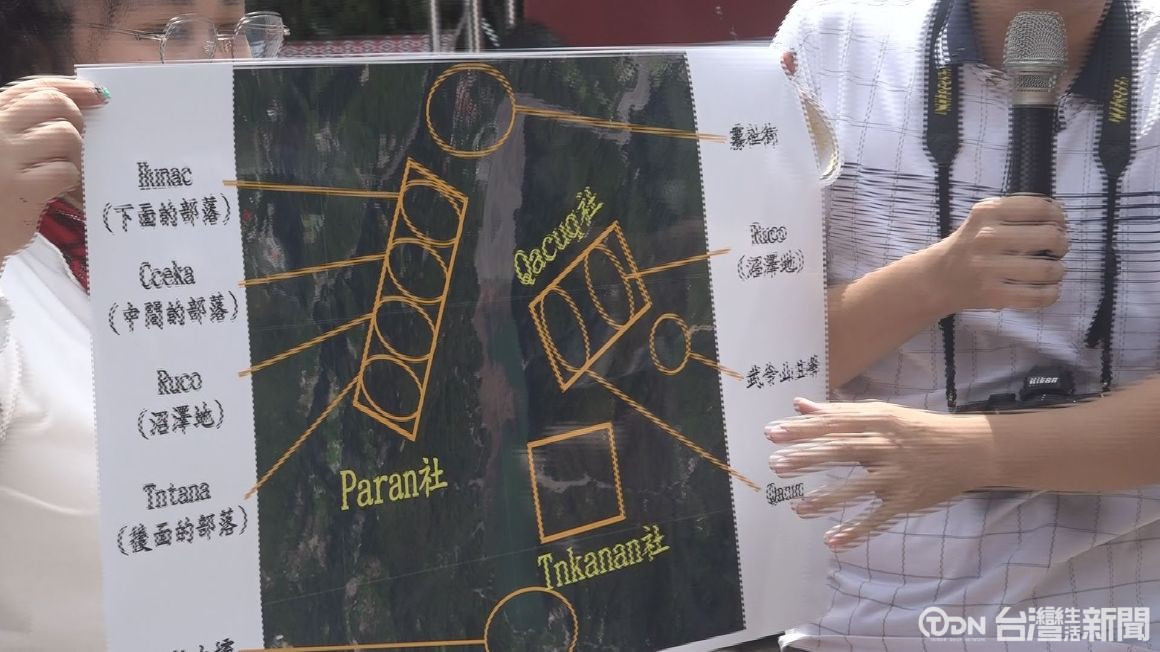

▲賽德克大巴蘭社,主要有三個社群。/記者 王昭聖 攝

透過解說人員說明,賽德克族大巴蘭社,早期三個主要社群分布萬大水庫周邊的位置更為清楚。日據時代,日本人興建萬大水庫,大巴蘭社族人被強制遷移至現今的中原部落。林木茂密的祖居地,如今只剩堆疊的石板與坑穴遺跡。

▲祖居地遺跡,是族人最重要的文化傳承教育場域。/記者 王昭聖 攝

▲大巴蘭社祖居地,目前仍留有早期半穴屋的石板堆疊遺跡。/記者 王昭聖 攝

▲半穴屋遺留的坑洞,就是曾為大巴蘭社聚落的最佳證明。/記者 王昭聖 攝

大巴蘭社族人十餘年來,每年固定返根祭祖,追根溯源外,也希望爭取祖居地列為有形文化資產,得以妥善保護管理。

南投縣文化局已正式委託文史工作者,展開大巴蘭社文化調查,做為未來是否認定為南投縣有形文化資產依據。

▲南投縣政府文化局已委託文史工作者,針對遺跡、文化傳統等,進行文史調查工作。/記者 王昭聖 攝

返回祖居地祭祖,由早期的尋根溯源,到現在改變為返根祭祖,族人認為,根已找回,現在最重要的是能夠妥善保存,進一步發揚光大,永續傳承給下一代,這也是目前族人最重要的任務。

▲文史調查結果,將做為賽德克大巴蘭社祖居地,是否列入南投縣有形文化資產的依據。/記者 王昭聖 攝